「吸引人」成為當下對於很多事情的一個判斷標準,雖然這條標準一點都不吸引人。

小米新升級的LOGO 好像很多觀眾都覺得不那麼吸引人,他們認為和之前的並沒有多大變化,沒有想像中視覺衝擊,沒有超出尋常,沒有耳目一新,總之,這不吸引人,這麼看來,原研哉大師對於吸引人這個要求好像也難以達標啊。

那麼大師是怎麼理解吸引人的呢?

在和小米新LOGO 發布的同時,原研哉先生有一段五分多鐘的影片,在這個影片,原研哉先生講述了整個創作的過程和思路,我們從中也可以一窺「原研哉式的吸引人」是什麼樣的。

生命感-空-想像力

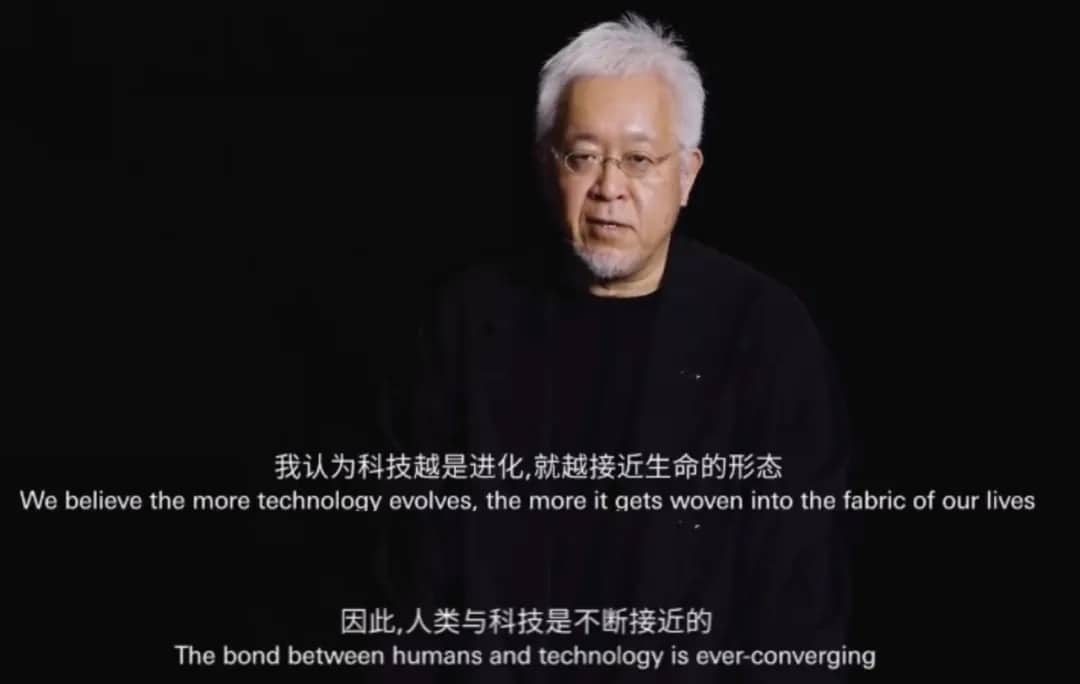

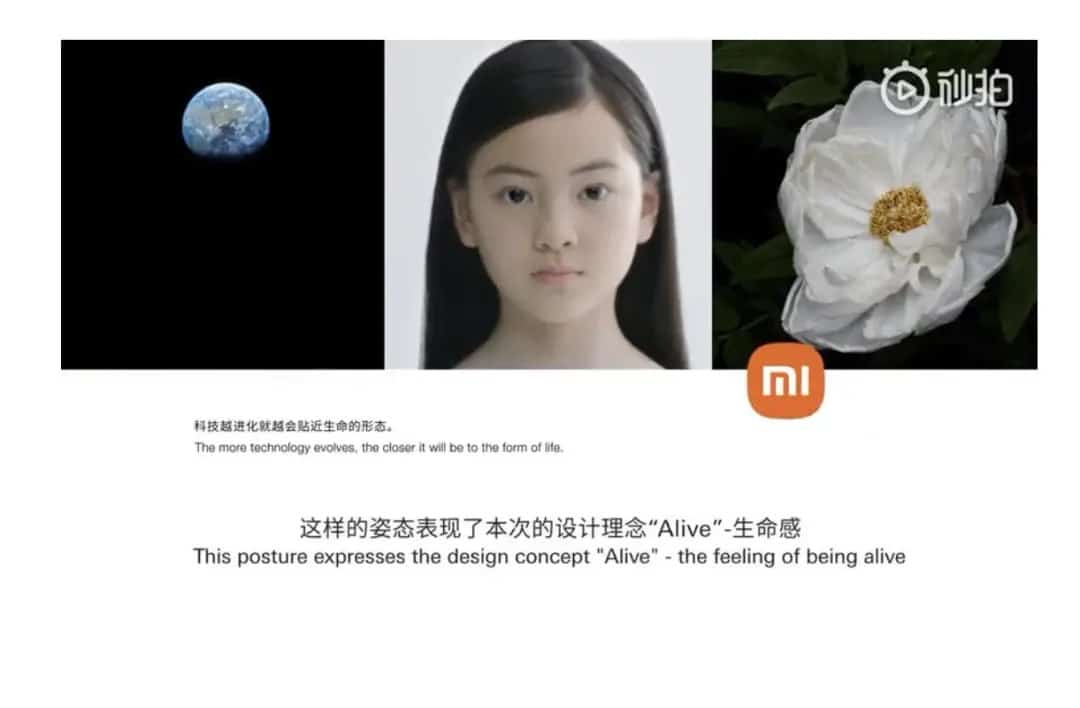

在影片的一開頭,原研哉先生就提出了一個觀點:「科技越進化,就越接近生命的狀態,人類和科技是不斷接近的」,基於此觀點他提出「Alive」的設計概念,小米官方翻譯成「生命感設計」,原研哉先生說這也是作為對於小米企業理念的回應。

是不是感覺很虛空?有這種感覺就對了。

空(emptiness)一直是原研哉的重要設計理念,他認為所謂傳達,不是單向發出資訊,有時候需要用空無一物的容器取代資訊本身,為受眾留出空間,從而激發受眾的想像力。

在這個資訊氾濫,物質過剩的年代,每一個人每一個品牌都在極力表達自己,生怕受眾不了解自己,事無鉅細,恨不得每一天每一秒都在自話自說,但卻缺乏傾聽的能力,倘若要很好的和用戶溝通,傾聽以及給受眾一個更大的容器可能是最重要的事情吧。

要在思考設計有形的產品同時,思考無形的品牌宗旨,品牌理念,這是一個看起來空的東西,但一旦找到符合你品牌的空,自有喜歡同樣空的用戶來支持,而這個像容器一樣的東西,可以承載很多用戶自己的想像力,創造和品牌的共同記憶,這也許是原研哉式吸引人的起點吧。

形狀-數學之美-內在精神

在談及此次小米的LOGO設計,原研哉先生說不僅是針對形狀,更是針對內在的精神。

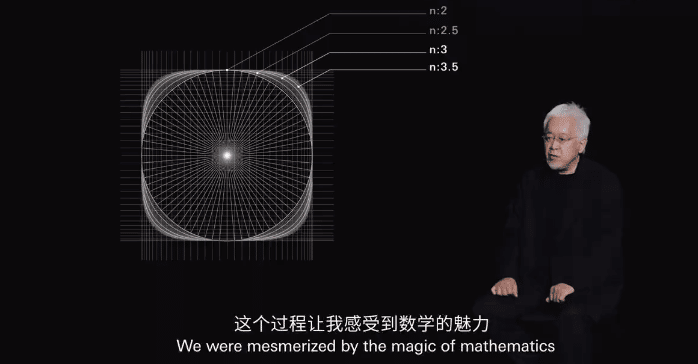

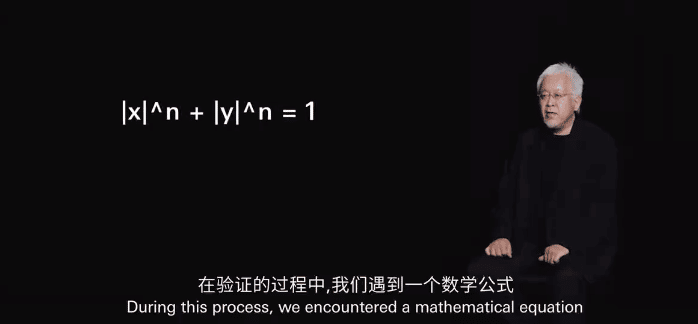

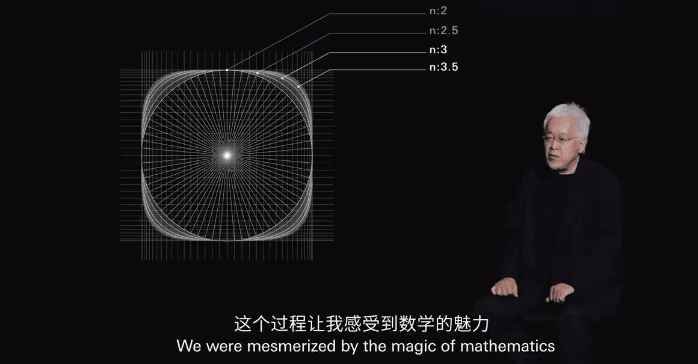

在選擇小米表示形狀時候,用了一個數學公式,尋找到了一個介於正圓形和正方形之間的一個理想圖像,體現了數學之美,並且保留了原有的品牌顏色橙色。

原研哉在《設計中設計》一書中認為設計很重要的事情是要「喚起用戶自己的記憶」,這也是大家認為小米新LOGO 好像並沒有太大的變化的感覺吧,因為你本來腦海中就有關於小米LOGO 或多或少的記憶,我們很多時候只看到了表面的形式,往往把誇張的外在等同於吸引人,而好的吸引人的設計,它只是用戶內在記憶印象的觸發器,它是連接外在和內在的橋樑。

在書中的自序裡,原研哉還提到了「將已知事物陌生化」的創作理念,需要創造出讓受眾對於這個已知事物有重新了解的機會。書中舉了一個例子:有人指著面前一個杯子,你也知道這是一個杯子,那麼當他說讓你設計下這個杯子時候,你會怎麼辦呢?

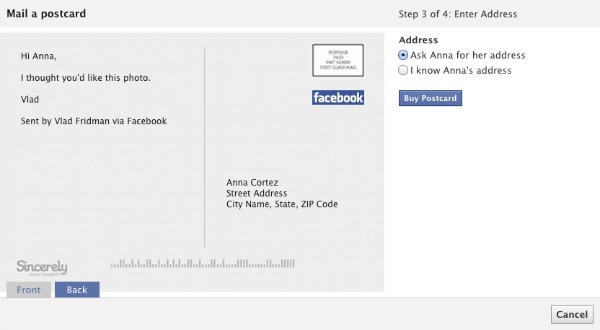

比如我們對於LOGO 出現的位置,我們都有一些慣常的認知。在影片裡原研哉先生介紹說為小米設計了一個動態標誌,而這個標誌的位置是隨著變化的環境與之相適應的,即使在印刷品中,小米新LOGO 也不是通常那要固定在四周,而是漂浮定位在合適的位置。動態標誌是波動的,在停止時候,也不是完全靜止的,而是處在一種浮游狀態,與之對應的內涵精神就是東方哲學。

他通過一段影片來詮釋這種東方哲學——這段影片由三個畫面組成,中間是少女的微笑,左邊是宇宙的律動,右邊是植物的生長變化,體現了不同生命體的變化,這也是此次設計概念「Alive」生命感的內在精神,更讓我們對於小米這個已知的品牌有了新的想像空間。我想這也是原研哉先生「將已知事物陌生化」,進行再設計的一種實踐吧。

看完這段五分多鐘影片,尤其是動態標誌之後,你眼睛隨便往四周一看,小米新LOGO 就會浮現出來,彷彿浮游在我們的四周空間一樣。這可能就是大師的吸引人的法則的厲害之處吧,空空如也,不虛張聲勢,但卻直達事物本質,看過就能植入你腦海中,更厲害的是,他讓我期待起小米的未來的可能性想像了。

我想這種由內而外,從虛空到有,重視事物本質的吸引人法則,會越來越吸引人。